仅仅4个月时间,便从巅峰滑落谷底,红四方面军出了什么状况?

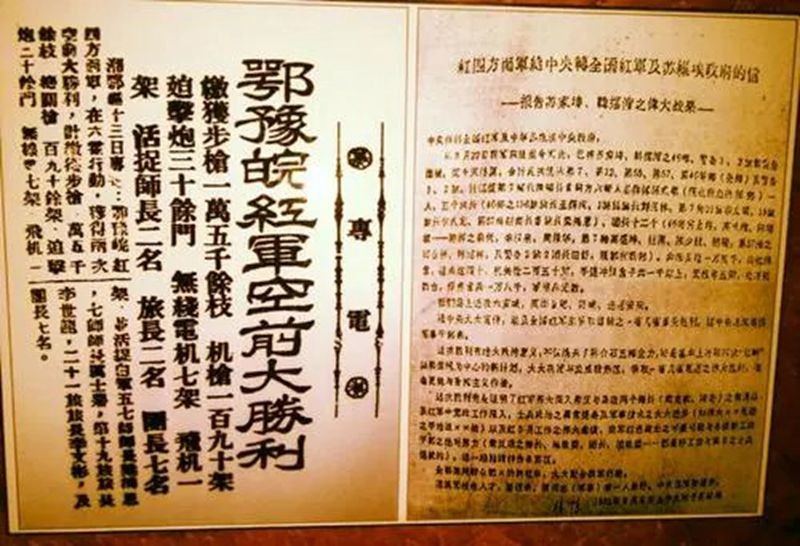

1931年11月到1932年6月,在徐向前总指挥的部署指挥下,刚刚成立的红四方面军以初生牛犊之势,接连发起黄安、商潢、苏家埠、潢光四大战役,先后歼敌6万余人,成建制歼灭国民党正规军近40个团。

到1932年上半年,鄂豫皖苏区拥有的军队数量、根据地人口稳居于全国第二位,仅次于中央苏区。

可谁知巅峰之后,仅仅四个月时间,红四方面军就迅速就跌落谷底,不仅损兵折将,连鄂豫皖苏区这块老根据地都丧失掉。到1932年10月,红四方面军主力被迫转移,彻底离开了大别山地区。

这期间到底发生了什么,以至于出现了如此惊人的逆转?

部队失利各方面的因素很多,但祸根却源于鄂豫皖领导人一时的头脑发热,在他们的臆想中,国民党蒋介石军队已经弱不禁风,不堪一击了。

鄂豫皖省委书记沈泽民就是其中的主要代表,他被眼前的胜利冲昏头脑,进而提出了一个惊天的理论:蒋介石的中央军已经沦为“偏师”,帝国主义将抛弃蒋介石,向红军直接发动进攻。

大胜之后的狂妄,让喜出望外的沈泽民提出了种种令人瞠目结舌的惊奇观点,主要包括:

第一、国民党蒋介石的嫡系中央军已经被红军彻底打败了,南京国民政府准备迁都洛阳,就是“围剿”苏区失败的结果,他的嫡系部队已经沦为了“偏师”,在各路军阀中只能起到辅助作用;第二、蒋介石失利后,他在帝国主义眼中已经不值钱了,帝国主义接下来将会直接派兵。今后红军将主要与帝国主义军队直接作战;第三、日军侵略上海(“一·二八”淞沪抗战),就是为了夺取上海后沿长江而下围逼武汉,进而准备直接进攻鄂豫皖苏区。

沈泽民曾向中共临时中央说明自己的观点,但遭到了临时中央的否决和批评,可沈泽民依然固执地坚持自己的看法。

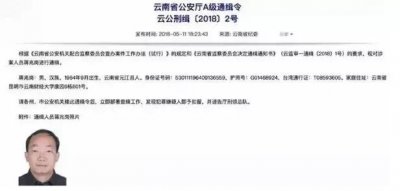

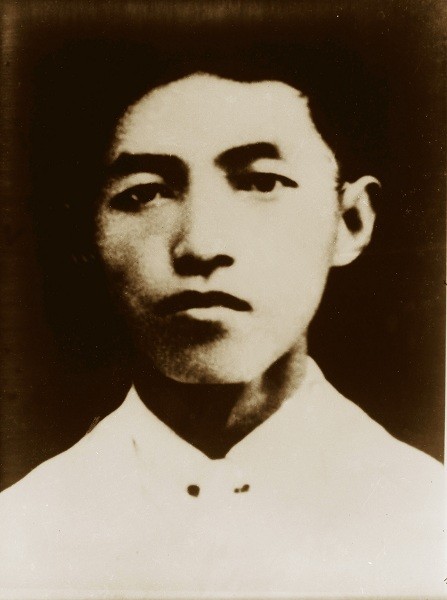

沈泽民 (1902年-1933年),浙江桐乡人

中共鄂豫皖分局书记、鄂豫皖军事委员会主席张国焘大体上也持这种看法,他还根据自己搜集的资料算了一笔账:蒋介石嫡系部队共有15个师,第三次反“围剿”斗争中,红一方面军消灭了3个师,红四方面军消灭了5个师,蒋介石手上只剩下7个师了,其余都是杂牌部队。

在沈泽民、张国焘心中,此时的形势是:敌人一天天烂下去,红军则一天天好起来。红军现在有了这样的力量,已经无论多少敌人都不怕了。

而事实上,沈泽民、张国焘的估计与事实出入很大

蒋介石虽然在四次战役中损失了不少嫡系部队,但很快就进行了补充,并对部队统一整编整训,很快恢复了战斗力。蒋介石提议从南京迁往洛阳,本意是为了避免日军攻下上海后兵临南京,迫使他签订城下之盟,迁都是为了“保命”,而与“剿共”毫无关系。即便是日军,在1932年之时的主要作战对象也是南京国民政府,压根儿也没有打算要去进攻红军和苏区根据地。

由于四大战役的辉煌胜利导致的狂热,再加上苏区根据地被国民党严密封锁,与外界断绝联系,对世界风云和政治走势缺乏清晰的观察,沈泽民提出了上述明显违背事实的观点,把外界发生的重大事件都与鄂豫皖苏区联系起来,视为鄂豫皖苏区反“围剿”斗争的直接结果。

这种狂热的情绪、直线思维的方式和滑稽可笑的结论,连当时也“左”得出奇的临时中央书记博古都感到荒谬,毫不客气地指斥为“不顾事实的胡说”。

张国焘在叛逃后回忆其此事曾说:“这个苏区(鄂豫皖)被隔离在偏僻的乡村里,使我们失去了政治的感应能力。”

蒋介石也在反思前次战斗失利的教训,他在武汉接见“围剿”前线的将领,并总结了很多经验。

如十三师师长万耀煌建议,不能把红军单纯地看成是“土匪”,红军有理想、有主义、有根据地,与红军作战要军事政治并行,政治要大于军事,蒋介石对此言十分欣赏。

一师二团三营营长张灵甫建议,要改变国民党军队甲、乙、丙三种师彼此编制不同的混乱情况,从整体上加以统一;要讲究纵深,不能总拿战斗力弱的部队冲在前面当“炮灰”。

1932年6月,蒋介石在江西庐山召开湘、鄂、豫、皖、赣五省军事会议,部署第四次“围剿”,他接受了万耀煌、张灵甫等前线军官的建议,首次提出“七分政治,三分军事”的方针,大力编组保甲,实行百姓连坐法,动员土豪劣绅组成“还乡团”。又将嫡系主力师全部按照一师三旅、一旅三团的“三三制”重新编制,以中央军主力调到鄂豫皖苏区前线。

蒋介石提出的进军策略是“纵深配备,并列推进,步步为营,边进边剿”,改变了此前分兵进剿的方针。

面对蒋介石“卧薪尝胆”的大兵压境,徐向前嗅到了空气中的硝烟味,红四方面军总部也陆续收到方方面面发来的情报:长江上民用客轮被军队征用,一些拖船满载军用物资,苏区外围出现了一些过去没听过的新的国民党军队番号,军官一律着土黄呢大衣(中央军军官标配)。

徐向前向红四方面军总政委陈昌浩汇报后,两人一致向鄂豫皖中央局提出收拢部队,准备迎接国民党军队新一轮的“围剿”。

在张国焘召集的会议上,沈泽民跳起来反对,他依然保持他的观点:国民党军队此时不过是苟延残喘,尤其是蒋介石的中央军已经被红军打得溃不成军,根本没有力量组织“围剿”。沈泽民提出不但不需要收拢部队,相反要主动扩大新的苏区,要不停顿进攻作战,要向湖北麻城发动进攻,以威胁武汉外围。

胜利的狂热滋生了盲目自大的情绪,在不停顿进攻作战方针的指导下,张国焘一言九鼎,他选择支持沈泽民的想法。于是,徐向前不得不听从命令,不情愿地带着已经连续作战八个月的疲惫之师南下麻城。

在不切实际、信口开河的思想和言论左右下,鄂豫皖中央局、鄂豫皖省委领导人误判形势,错误地制定了新的军事方针,使红军将士以鲜血和生命为代价而建立的大好局面转瞬即逝。

红四方面军总指挥徐向前

红四方面军此时掉入了蒋介石精心构筑的陷阱。

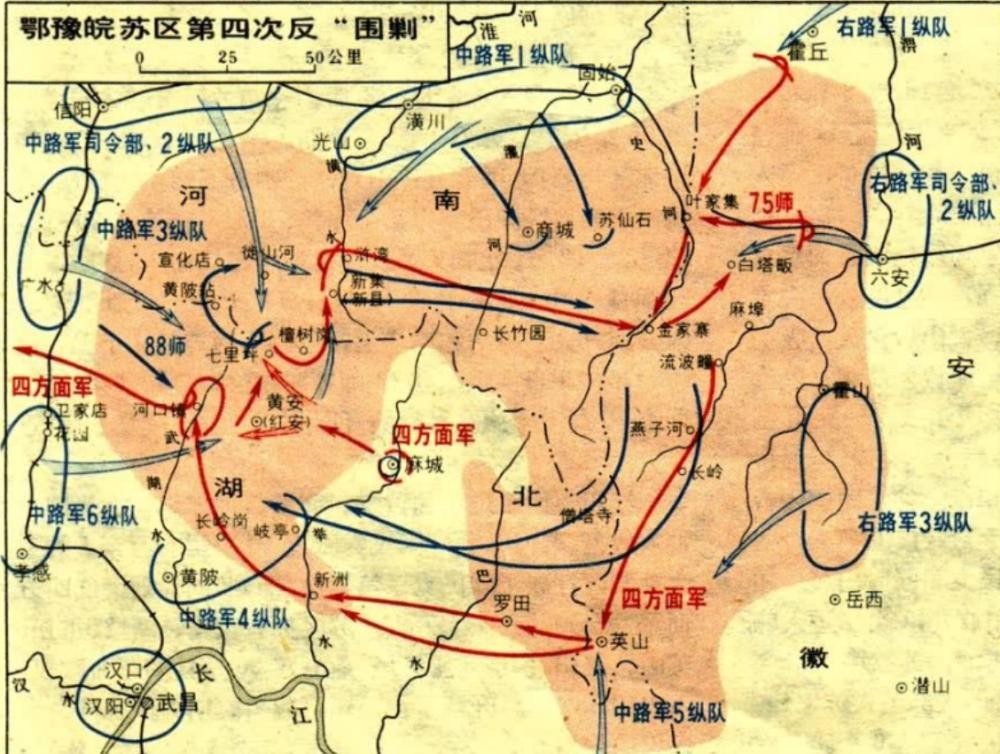

蒋介石在麻城周边放了三个师,他要求指挥麻城防御的张印相“死守不出,拖住红军”,而后他亲自指挥北、西、东三路大军,团团包围红四方面军主力。

红四方面军屯兵于麻城之下,攻城不克,打援不出,虽然形势万分紧急,但张国焘不同意撤军。当红军纠缠于麻城一带时,国民党各路“围剿”军队已经悄然完成了对鄂豫皖苏区的三面包围。

张国焘、沈泽民的一时莽撞,使红四方面军陷于空前被动的局面。

率先失守的是皖西根据地,这里有国民党军队的5个师,而红军只有两个刚组建数月的新师,即红二十五军的74师、75师,这两个师刚刚从地方武装升级为主力师,战斗力偏弱,又缺少重武器。

红军本来有机会主动撤离,但鄂豫皖中央局严令坚守,经数日激战,红二十五军军部覆灭,1000余名将士阵亡。

东线告捷同时,蒋介石又亲自指挥大军从北面、西面向鄂豫皖苏区的腹地黄安进逼。黄安是鄂豫皖苏区的中心,为了保卫黄安老区,红四方面军各部队拼命从麻城向黄安赶去。

经冯寿二阻击战、七里坪、扶山寨三战,红军虽然毙敌8000余人,但打得都是阵地战,部队自身伤亡也十分惨重,未能实现歼敌一路的目标,实际上宣告了第四次反“围剿”作战的失败。

个别领导人极度自信的情绪转化为极度自大的态度,让红四方面军急速由大胜到大败。随着红军据点的相继陷落,鄂豫皖苏区的回旋空间被大幅压缩,扭转逆势的希望日渐式微。

军队和地方干部大多赞同红二十五军军长蔡申熙提出的观点:留一部分部队保卫根据地,主力向西转移。

10月9日,在转移途中蔡申熙不幸牺牲。10月10日,鄂豫皖苏区主要负责人召开了在大别山里的最后一次会议,正式决定留下2个师保卫苏区,红四军3个师和红二十五军73师随红四方面军总部一起向西转移。

鄂豫皖苏区领导人一时的头脑发热,拒纳忠言,不听劝谏,不仅让众多红军将士献出了生命,更丧失了苦心开创的革命老区,红四方面军主力也被迫离开了这片孕育它们的土地。

红四方面军主力转移后,曾经误判形势的沈泽民坚持要求留下来,他说:“我是鄂豫皖省委书记,坚守苏区是我的职责。我要留下打游击,哪怕死在这里,我也愿意。”最后,沈泽民与三千余名红军将士留在当地坚持斗争,后因身染疟疾于1933年11月20日病逝。

沈泽民是茅盾之弟,他精通马克思主义经典文献,长于理论宣传,口若悬河,辩论起来无人是他的对手。

徐向前曾用六个字概括沈泽民:“是好人,左得很。”