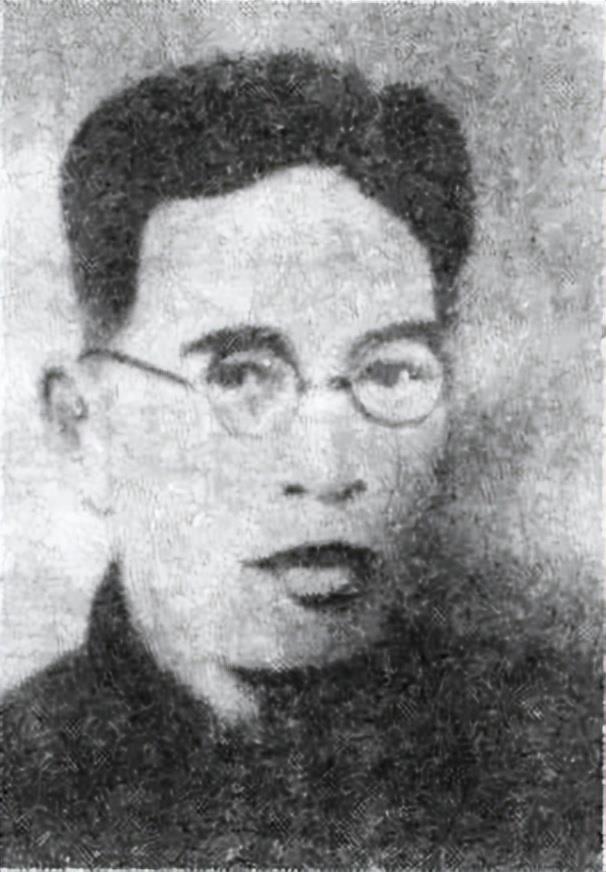

忆我的父亲朱剑秋烈士

每到清明时节,我都要回趟老家。今年回来,我先到弟弟家,留下了祭父母的念物,然后找来大侄子朱树峰,专门商量一下关于挖掘整理当地红色历史文化资源的开展情况,对这件事,我和弟弟朱东润都非常关注,大力支持;但我们姐弟两个都已是九十来岁的人了,心有余而力不足,只能交由侄子朱树峰来担当完成。

时逢新时代,回想往事,使人激动感慨。当年的革命先烈们为中华民族解放和共和国的建立,做出了重大牺牲和贡献,却没能享受到为之奋战而得来的幸福生活。不忘初心,继续前进,才能走好未来之路,铭记历史才会更好地传承革命精神。

童年时期

对父亲最珍贵的记忆

父母生有我们子女五个,大哥是朱东渠,两个姐姐中,大姐不幸夭折,最小的是弟弟朱东润。在我们童年的记忆中,父亲对子女们很少关心,直到成年后我才真正理解父亲一些。当年,在白色恐怖下,父亲为追求真理,提着脑袋从事革命,步步惊险,早出晚归,与家人及子女聚少离多;忠诚信仰,抗日救国,舍小家而顾大家,父亲是为革命而顾不上他的家庭和子女们。

记得有一个晚上,母亲在灯下做针线活,我们几个孩子陪着母亲等父亲回家。不知不觉中我迷糊起来,朦胧中听见父亲抱起我说:“你看俺这闺女,怎么就这样睡了,我搂着你睡吧。”这是父亲留给我一生中最珍贵、最幸福的记忆。

破封建世俗观念,

反对缠足,送我上学

成年后的我,能上地劳动,也能看书读报,晚年来更乐意看看电视,知晓一些国家大事和形势发展。我的这些特点,得益于我思想文明进步的父亲。

顶着旧社会封建世俗观念的压力,父亲竭力反对给我缠足。在我八岁那年,又是父亲拿定主意,送我到村里小学读书,全班级中就我和李丁吉的闺女是女生。1938年下半年,日寇侵入寿光各地,哀鸿遍野,民不聊生,加上家中经济拮据,母亲叫我退学,为这件事,我哭了两天。

1940年冬,身在博兴抗日前线的父亲,安排他的手下同事李三才(石桥村人)回来接我去牛头镇上学,当时大哥已在牛头镇,二姐准备出嫁,母亲舍不得我再离开她。我虽然很想上学读书,看到母亲流泪,到外地上学的事也只好作罢。

惊心动魄岁月里

一段真实的历史故事

1940年,寿北九区(今滨海区大家洼街道及原寿光县道口乡大部)敌后抗日政权成立,父亲朱剑秋任区长兼区中队长,北单村的单彪任副区长兼副中队长,西道口村的孙以顺任动委会主任,王河南村的王洪鳌任财粮助理。上述人员都是父亲亲手发展的早期党员和区乡政权的骨干力量。

九区地方抗日政权成立时,区中队里仅单彪有一支土造的手炮,多数人赤手空拳,枪支弹药奇缺。

1939年春,日寇自侯镇、寿光城向道口、央子、羊口一带安设据点。兵痞出身的孙建道投降日寇,成为本地的铁杆汉奸,孙建道一人就有三支长短枪,对寿北九区抗日政权的危害性极大。

孙以顺、单彪、王洪鳌等几个人,在简短会商后,带领部分区中队人员夜袭道口日伪据点。但因缺乏对敌经验,计划不周,无内线接应配合,一行几人刚进院就被孙建道的小老婆开枪追杀。夜袭夺枪行动失败,人员暴露。心黑手辣的孙建道带领日寇并勾结国民党十五旅张景月,对我抗日人员进行了疯狂的捕杀行动,单彪、王洪鳌等转移至东北洼,孙以顺转移去弥河以南的一溜几个营村活动。

摸清掌握孙以顺的活动地点后,孙建道派谍报队员孙宝田(西道口村人)带队去实施抓捕。出于和孙以顺是同村伙伴好友的关系,一过弥河,孙宝田就鸣枪报警,大部分区中队人员撤离该村,但孙以顺不幸被捕。

在日伪据点内的孙建道也听到了枪声,认为情况有变,慌忙带队过河增援。见到被五花大绑的孙以顺怒目刺向自己,孙建道用吸红的烟头,狞笑着烧瞎了孙以顺的双眼。

听到二弟被拷打受刑的消息,身在伪区署公干的孙以孝,为给二弟求情,长跪在孙建道门口一天一宿。第二天上午孙建道亲押孙以顺去侯镇据点邀功受赏。见孙建道如此绝情,孙以孝愤而起身脱离日伪军营,后成为九区抗日组织的内线人员。

九区动委会主任孙以顺在侯镇据点被日军刺杀,牺牲时年仅27岁。

夜袭日伪据点失败,

战友牺牲,父亲暴跳如雷

孙以顺被押往侯镇据点的当天,有一个人满头大汗跑到我家,一进门就说有重大情况找朱区长,母亲赶紧叫我们几个孩子到父亲常去的地方去找,连跑几处人家,未见着父亲。回家不一会,父亲也急急忙忙赶进来。两个人一见面,父亲就把来人领进西屋说话。

出门送“客人”时,父亲的脸色表情很难看,只听他嘱咐来人“回去后一定要小心。”这时候的父亲,一会西屋里,一会院子里,坐立不安,有时还用手拍打自己头部。

这一年我十二岁,是我一生中见父亲爆发脾气最厉害的一次。当时吓得我们娘几个既不敢说话又不敢乱动。

多年后我就此事问母亲才知道,当年刚刚组建起来的九区抗日组织,因计划准备不周密,在夜袭道口敌据点时,行动失败,组织人员暴露、战友牺牲,多人被追捕。父亲事先不知情,因心痛和自责而发了大脾气。母亲娘家是西道口村,她认识孙以孝和孙以顺两兄弟。

坚强的母亲,

带领子女们在逆境中奋力求生

1941年9月2日晚饭后,我和母亲正在刷锅洗碗,姥爷心急火燎的赶进门,一见面就和母亲说:“鬼子和十五旅要给你们放火烧家灭门,快把粮食被窝藏好。家里不能住了,领孩子们躲外边去。”在好心的朱树仁、朱家兴、朱树根等人的帮助下,当晚藏好东西,母亲带我们三个孩子摸黑去了园子村我二大娘家避难。

后来听母亲讲,当年在道口鬼子的据点内,有父亲一手安插的内线人员,听到敌人要对朱剑秋烧家灭门的毒计,安排石桥村的朱芝干(新民队队员)想办法给我姥爷送信报警。

到了十月十四的晚上,我们娘四个仅回家住了一宿。第二天一大早,朱树村(时十几岁)跑我家里大叫:“三妈(奶奶),来了些穿黑大衣当兵的,快躲出去。”母亲急带三个孩子刚到张万金家。大汉奸孙建道和国民党十五旅的杨盛三带兵围住我家,没搜到人,把我爷爷开赁铺的木器家什集在北屋内,浇上煤油点火烧家。

一见浓烟起,又听到敌人到附近的几户人家搜捕我们,母亲领我们爬墙到李安世母亲家,李母对我娘说:“他三婶子,要分开躲,你把这个大闺女(二姐)留给我吧。”留下二姐后,我们娘三个又爬到后邻李现世家,紧接着过胡同到李洪策家,李母忙和娘说:“你把这个小闺女留下,我护着她。”随手找出件破褂子让我穿上,塞给我一把梭子和她织网,上梭子时我的手直哆嗦。可怜我的母亲,又带我二弟经过翻墙越户才逃到庄西头。

当敌人从我家撤出后,又到朱树栋、朱树仁家在场院边上的小铺子放火。小铺子是父亲的地下联络点,幸亏朱家两兄弟不在铺子内。起火时,朱树仁的妻子抱着被窝从窗户中爬出来,当她经过各家的柴草垛边时,正赶上敌人给我家柴草垛放火。

敌人撤走后,六十多岁的朱东礼站在围墙上敲梆子大喊来人救火。本村的和园子、南陈、七里庄都来了不少人救火,这里边也有当时的地下党员。

1942年父亲在牺牲前,托本村的李荣汗(石桥村早期党员,时任寿光独立团连级干部,1943年在潍县鲍家庄子牺牲)有机会时替他回家看看家里怎么样了。部队路过本地途中,李荣汗化装找上我娘,“三嫂,我在博兴见着三哥了,他没事,一直挂念着你和孩子们。”这是父亲自离家外调到博兴工作牺牲前唯一的一次口信联系。

“烽火连三月,家书抵万金”,听到父亲还活着的消息,我们娘几个甭提多么高兴了,母亲对李荣汗说,“只要你三哥活着就行,家里受苦受难,我们都能坚持” 。

记得父亲奉调外地时,是1940年的秋季,大热天出远门仅带走一件冬天穿的羊皮袄,口袋里有几块大洋。父亲仿佛看出了母亲的心意,忙说这钱不是他本人的,一块也不能留。临走时,父亲叫我们好好听娘的话,并交待母亲看好孩子们。到哪去、干什么、什么时候回来,父亲没有讲,孩子们啥也不知道,只有母亲心里明白。

众乡亲出手相助,帮我们重修房舍

来年(1942年)春,时任村长的李继生二爷,召集大伙开会,商议为我们重修房舍的事。“朱剑秋在外不知生死,他家里(妻子)领着孩子们四处逃难,有家不能回,我们要想法子帮帮他(她)。”李继生二爷刚把话说完,众人纷纷表示愿出手相助,都评价母亲宁挤脚不走样,从不怨天哭地,有骨气。

是石桥村的众乡亲们出工凑料,给我们重新修好了被烧的房舍,这个时候,我们娘几个才能搬回家住,总算结束了颠沛流离的逃亡生活。

我的婚姻是母亲“政审”把关

1944年的一天,为做午饭,我去街上抱柴草时,正巧碰上李丁吉和手下小头目袁某(周疃村人)迎面走来,我赶紧和李丁吉说话:“你吃饭了吗哥哥”,“没吃饭”,李丁吉边答应边走。没走多远,又听袁某问:“这是谁家的闺女?”,李说“朱剑秋的三闺女。”

几天后,李丁吉来到我家,向我母亲说是来给周疃袁某的儿子提亲做媒。听明白来意,母亲不温不火地说:“大侄子,你来提亲很好,袁某跟着你干,我把闺女许给他家,倒是少受这份罪,但你和你三叔(朱剑秋)走的不是一条道,万一哪天孩子他爷(朱剑秋)回来,还不和我犁头(方言,吵架),这门亲事我不能答应。”两个人话说不到一块,李丁吉只好怏怏而回。

这一年我虚岁16,国民党十五旅在石桥村安设据点,李丁吉带人常在石桥村驻扎活动。以后回想起来,经历过那么多迫害打击,又面临生存、生活双重压力下的母亲,对一生坚守信仰、抗日救国的父亲,无怨无悔,对父亲的感情更是忠贞不二,我的母亲是一位坚强的母亲。

我现住寿光市上口镇南半截河村,当初定亲前,母亲给我“政审”把关。先问男方人家是哪条道上的人,不问家境穷富,只要不和父亲是两股道上的人家就行。好在大哥了解我婆家的情况,说明男方家长田风楼是父亲早年发展的地下党员,母亲这才放心答应。

子女对母亲一生的评价

父亲离家到战死沙场后,我的母亲,一个小脚女人,不忘记父亲的重托,挑起了家庭的千斤重担。在腥风血雨的白色恐怖下,不避艰险困苦,像春日里的阳光,给我们几个子女带来温暖和生机。日出日落,寒往暑来,母亲独自一人来专心抚育几个子女。在我们三兄妹的记忆中,从没听到母亲埋怨过父亲一句话。

1976年,母亲在临终前的昏迷中还说了一句“你们父亲没有死。”送走母亲,大哥对我和弟弟讲“母亲一生很不容易,她是一位勇敢坚强的母亲。”是的,我们的父亲母亲,俯仰天地,问心无愧,更无愧于他(她)的子孙后人。