昆明南站:被误解的交通枢纽

昆明南站,这座现代化的高铁站,自2016年投入运营以来,就一直被贴上了"客流量不大"的标签。这种印象的形成,源于人们对这座车站的直观感受:宽敞的候车大厅、整洁的站台、有序的客流,与人们印象中人头攒动、熙熙攘攘的火车站形象大相径庭。但这种表面印象,掩盖了昆明南站作为西南地区重要交通枢纽的真实地位。

昆明南站的设计客流量为日均12万人次,远超昆明站的设计容量。车站采用"上进下出"的立体化设计,将候车、检票、乘车等流程分布在不同的楼层,有效分散了客流。这种设计理念,使得即使在高客流时段,车站内也不会出现拥挤混乱的场面。站内商业设施与候车区域合理分布,既满足了旅客的消费需求,又避免了商业区人流聚集对车站运营的影响。

一、昆明南站实际客流量持续攀升

1. 历史性突破

昆明南站作为西南地区重要的交通枢纽,近年来客流量持续增长。例如,2024年春节期间(除夕至初八),昆明南站总客流量达127.6万人次,同比增长38.71%,创历史新高。2022年暑运期间,日均进出站旅客超10万人次,单日最高纪录达13.7万人次,远超此前数据。

2. 节假日高峰显著

2023年“五一”假期首日,昆明南站发送旅客量再次刷新历史记录。此类数据表明,昆明南站不仅未出现人流量缩减,反而在关键时段承担了更大的运输压力。

二、高效管理措施缓解客流压力

尽管客流量巨大,昆明南站通过多部门协同与科学规划,有效避免了拥挤与滞留现象,可能因此造成“人流量不大”的错觉。具体措施包括:

1. 交通接驳优化

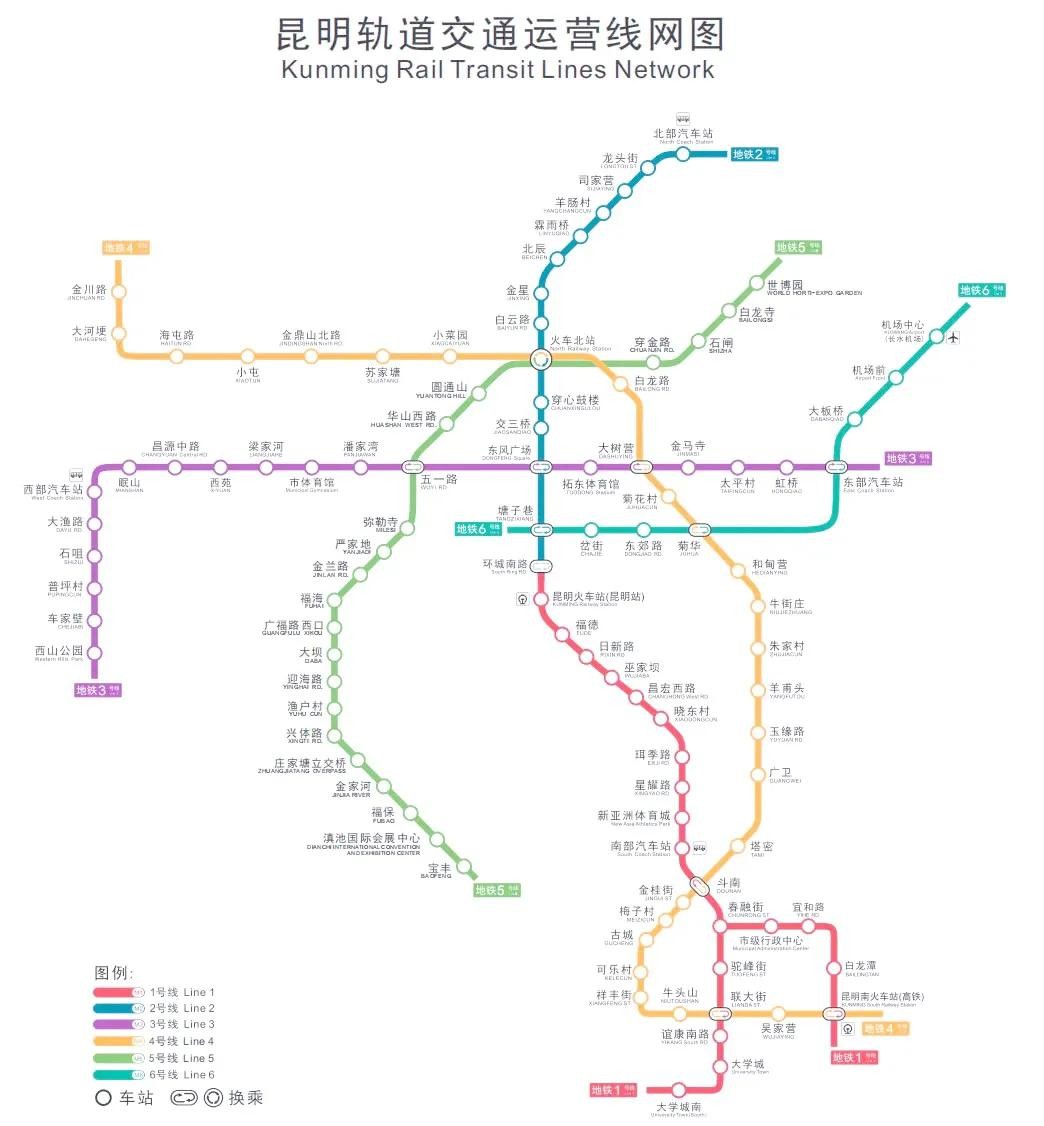

- 地铁延时与增发:2024年春节期间,昆明地铁1号线在客流高峰日末班车延长至23:30,并增开夜间车次,每15分钟一班。

- 多运力叠加模式:通过“地铁+公交+出租车”协同调度,尤其在22:00后抵昆高峰时段,快速疏散旅客。

- 停车场与通道增设:南广场新增社会车辆停车位、限时落客区,并优化网约车通道,减少拥堵。

2. 智能化与应急保障

- 大数据分析预判客流:提前预测高峰时段,灵活调配运力。例如,地铁备车待命、公交增开应急车辆。

- 应急物资储备:如防寒物资、免费核酸检测点等,确保极端天气或突发情况下的旅客安全。

3. 秩序维护与服务提升

- 综合整治行动:打击非法营运、乱停乱放,日均清理违规车辆800余辆,提升通行效率。

- 志愿服务支持:志愿者在换乘点提供引导、咨询,缩短旅客滞留时间。

三、公众感知偏差的可能原因

1. 分流措施效果显著

昆明南站通过立体化交通网络(高铁、地铁、公交、出租车)将客流快速分散至市区及周边区域,避免站内过度聚集。

2. 空间布局优化

南广场通过“四区三通道”设计(如限时停车区、过境通道),减少车辆与行人冲突,提升通行效率,使得高客流下仍显秩序井然。

3. 媒体报道侧重管理成效

相关报道多聚焦于客流量增长与管理成果(如“创历史新高”“高效疏散”),可能弱化公众对实际人流规模的直观感受。

昆明南站的"冷清"表象,恰恰体现了我国高铁站设计理念的进步。通过科学的客流组织、智能的调度系统、完善的配套设施,现代高铁站已经能够在不影响旅客舒适度的前提下,高效处理大规模客流。这种"从容不迫"的运营状态,正是中国高铁技术和管理水平领先世界的明证。