长江禁渔2年多,多地已经出现“鱼灾”现象?别被表象迷惑了

长江是我国鱼类资源的一个基因宝库,里面生存的鱼类有350多种,除了赫赫有名的水中熊猫——“中华鲟”之外,还有胭脂鱼、岩原鲤、刀鱼等重要鱼种。不管是普通的四大家鱼还是珍稀保护鱼种,每一种都是长江生态环境好坏的重要指示。

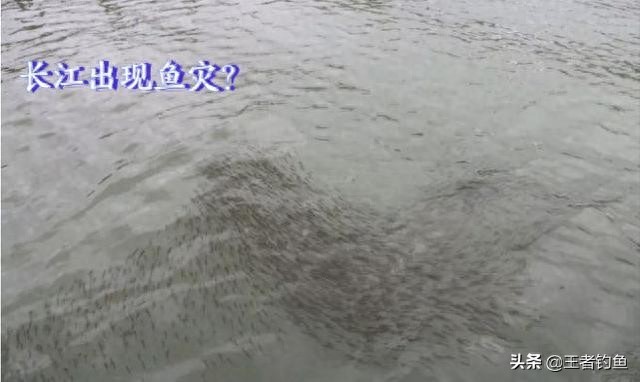

为了保护重要的鱼类资源,长江自2020年开始全面禁渔,禁止一切生产性捕捞行为。如今2年多时间过去了,各地的好消息不断传来。先是在长江芜湖段,十里江湾公园内出现鱼群扎堆现象,放眼望去密密麻麻全是鱼;紧接着在安徽池州市黄湓大桥黄湓闸的闸口处,网友拍下了令人惊喜的一幕:

闸口处大鱼成群,就连长江水仿佛也被染成了黑色。水面不时有大鱼跳起来,看上去非常壮观,当地有老乡表示,已经将近60年没见过这么多大鱼了!

联想到2022年初湖北5大湖泊出现鱼类数量超出生态承载量的现象,不少网友纷纷表示,2年多时间就已经有这么多地方“鱼满为患”,再过8年之后,长江中岂不是已经盛不下这么多鱼类。

长江禁渔才过去两年多时间,为何多地就已经开始出现大鱼聚集的现象?鱼类资源真的已经恢复了吗?

其实,长江禁渔之后,多地出现类似现象,正是鱼类资源得到恢复的一种表现,随着禁渔制度的持续推行,长江中的鱼儿肯定会越来越多,至于会不会多到连长江也盛不下?笔者认为完全没必要担忧。

要深刻认识一种事物,往往需要透过现象去看本质。

禁渔两年多时间之后,多地出现大鱼聚集的现象,这只不过是一种局部现象。比如,网络上盛传的鱼类多到“成灾”的地点,一处位于芜湖十里江湾景区的蒲草滩中,一处位于池州黄湓大桥黄湓闸的闸口处。

这两个地方为何会出现鱼类聚集的现象?如果往本质上去看待,原因就很简单,这只不过是鱼类的一种正常繁殖行为。鱼类繁殖的时候,都有洄游到近岸的水草滩以及洄水湾、小型支流的习惯。比如,此次在黄湓闸的闸口处聚集的鱼群,只不过是在产卵的道路上被水闸给阻断了。

长江鱼类增多是一个肉眼可见的事实,但这并不代表鱼类已经到了泛滥成灾的地步,也不代表鱼类资源已经完全恢复,网友们千万别被这样的表象给迷惑了。

长江中的鱼类多以“鲤科”为主,以四大家鱼为例,单个亲鱼的怀卵量在100万枚左右,但其自然孵化的可能成功率不足万分之一,能够自然生长成为成鱼的概率更是千里挑一。

曾有人对长江禁渔后鱼类的增长模型进行推演,结果是在10年后,长江鱼类数量仅仅能较之前增长数倍,这一结果虽然喜人,但如果和数十年前长江中的鱼类密度相比,形势仍然不容乐观。

因此,长江中的鱼类是否会“成灾”,并不是一个需要担忧的命题。反而,如何全方位保护鱼类资源,更值得我们去关注。

比如,此次池州黄湓大桥闸口处出现的鱼群,正是被水闸阻挡了产卵路线,如何让它们实现正常洄游,同样需要关注。

同时,长江生态环境的改善与否,鱼类的多寡只是一个方面,江豚等长江旗舰生物的生存状况,才是生态保护是否到位的试金石。目前,各地长江江豚的观测次数不断增加,没有了渔船的骚扰和渔网的威胁,江豚也逐渐出现在人们的面前,但其种群数量远远没有摆脱濒危的程度。

另外一个长江旗舰鱼种——中华鲟,已经连续多年未被检测到有自然产卵的迹象,仍需要靠人工增殖放流来续命。

十年禁渔,2年多时间只是一个开端而已。综合各地出现的大量鱼群,不难判断禁渔已经取得了不俗的成绩,但绝不能因为这点成绩而沾沾自喜,更不能被这样的表象所迷惑,鱼类资源保护应该是一项持续性、综合性的工作。

如果有一天长江中的鱼类数量像四川邛海中的“翘嘴鲌”一样,发展到需要靠垂钓者进行生态制衡的地步,那个时候也许大家才会松一口气。

对于长江多地出现的鱼类剧聚集现象,网友们如何看待?