历史的深刻警示:台湾回归,什么时候终将实现?

历史往往在不知不觉中重复,而其中许多经历和现象,也让人感叹“历史的车轮总是以惊人的相似方式滚动”。台湾,作为中国的宝贵一部分,今天依然牵动着两岸百姓的心。

无论时光如何变迁,台湾回归的历史大势从未改变,它是不可逆转的事实。问题的关键在于,何时回归,以及如何回归。这不仅是两岸关系的难题,更是国家主权的象征。

早在清朝康熙年间,清政府就曾尝试通过和平谈判来解决台湾问题,然而,历史并非一帆风顺,清朝的和平愿望并没有立刻实现。

若回望过去,清朝如何尝试通过和平方式统一台湾,又为何最终不得不诉诸武力?这一过程背后的复杂背景,不仅让人深思,也让我们对台湾回归问题有了更多的理解。

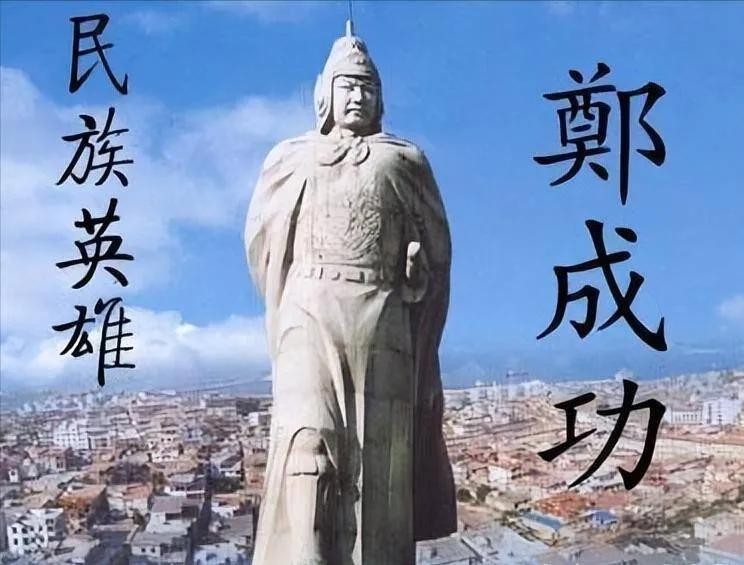

台湾的历史背景源远流长,早在明朝末年,台湾的命运便与中国大陆紧密相连。当时,荷兰侵略者登上台湾,借着“洋务”的旗号将其占领,带来了无数的灾难和痛苦。

面对外敌的侵略,台湾的人民并未屈服。随着中国大陆局势的动荡,郑成功挺身而出,带领人民反抗荷兰侵略,收复台湾。

这一事件不仅为中华民族争光,也打破了外敌的侵扰,彰显了台湾与大陆之间那深厚的历史渊源。然而,郑成功虽然成功收复了台湾,但由于当时的历史局势复杂,台湾依然未能回归中央政权的怀抱。

郑氏政权一直坚持以复明为目标,沿袭明制,宣扬南明的正统性,未能与清朝达成统一。

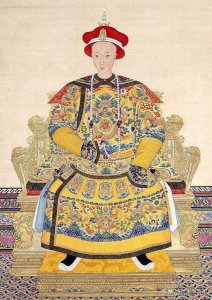

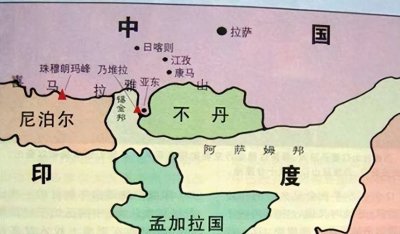

清朝对台湾的视角始终明确:台湾自古就是中国的一部分。康熙皇帝即位后,清朝已经逐步稳固了统治,面对着日益强大的敌对势力,他明确表示,台湾绝不可以脱离中央政府的统治。

郑经继承父亲郑成功的遗志后,继续坚持以复明为目的,并拒绝与清朝的接触。虽然清朝一度通过和平谈判的方式尝试收复台湾,但双方在台湾是否属于中国领土的问题上存在无法调和的分歧。

郑经一直主张台湾是一个独立的、与清朝没有关系的地方,他甚至提出“台湾远在海外,不在中国版图”的主张,完全背离了郑成功的初衷。

这种立场让清朝再也不能容忍,也为后来的军事行动埋下了伏笔。

清朝多次试图通过和平谈判解决台湾问题。康熙皇帝一度心怀宽容,期望通过谈判使郑经归顺于清朝,但无论如何努力,郑经始终未能作出积极回应,反而加大了抗拒的力度。

无论是通过承诺不剃发、不改衣冠,还是提议台湾作为朝鲜那样的藩属国,郑经始终未能放弃自己的野心。

这种态度使得双方的和谈进展艰难且缓慢,直至康熙决定采取武力手段,全面展开对台湾的收复。

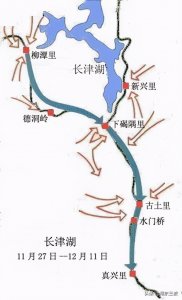

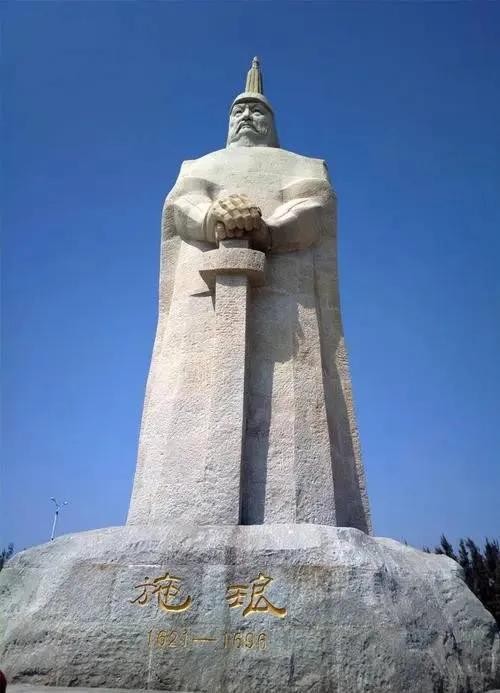

1681年,郑经去世后,台湾局势动荡不安,清朝终于抓住机会,派遣施琅率领的水师进攻澎湖,实施最后的统一行动。

施琅的成功,不仅是因为他熟悉台湾的水域和气候,更因为他敢于直面困难,采取了果断的措施。在澎湖海战中,施琅击败了郑氏水师,为台湾的统一奠定了基础。

接下来的战斗几乎没有任何悬念,郑氏集团的抵抗迅速瓦解,台湾终于重新回到了清朝的怀抱。康熙皇帝的眼光超凡,他深知台湾的重要性,台湾不仅是中国的领土,更是一个战略要地。

清朝政府将台湾纳入版图后,迅速加强了与大陆的联系,并为台湾带来了新的发展机遇,推动了两岸经济、文化、技术等方面的交流合作。

通过这段历史,我们可以看到台湾问题的复杂性和重要性。无论是过去还是现在,台湾始终是中国的一部分。清朝的成功收复台湾,不仅是国家统一的象征,更是民族团结的体现。

今天的台湾问题,仍然牵动着全国人民的心,尽管国际形势复杂,但只要中国人民坚守信念,台湾的回归终将实现。

从历史的角度来看,台湾自古以来就是中国的一部分,这一事实无可争辩。无论是通过和平谈判,还是通过武力手段,台湾最终会回到祖国的怀抱。今天的我们,面对挑战时,不能放松警惕,也不能失去信心。

历史已经证明,统一是大势所趋,任何分裂的图谋都无法长久。无论遇到多少波折,台湾回归的时刻终将到来,而那一天,也必定是全国人民共同的胜利。

正如古人所言:“得道多助,失道寡助”,只要我们坚持正确的道路,团结一致,台湾回归定会水到渠成。