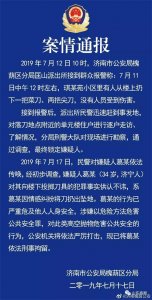

石经寺传奇——隐寺于市,历千年香火犹盛

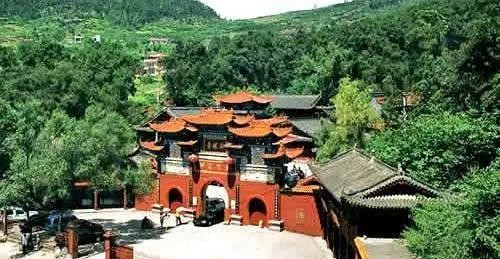

石经寺为川西五大佛教丛林之一,地处龙泉山脉中段之天成山,在成都市龙泉驿区山泉镇(原茶店镇)石经村境内。

石经寺

明代大学士赵贞吉曾夜宿石经寺,并以此作诗《宿天成寺》:“百道寒泉万木中,半天凝紫晚鸦东。道人旅泊游三界,犹滞重关印不空。”

这石经寺自古便是“寻仙问道”的一处胜境。

俗话说,山不在高,有仙则名。石经寺所在的龙泉山脉,海拔几乎都在千米之下,山虽算不得高,“仙”却可谓声名远扬,饮誉海内。

石经寺

石经寺位置较偏僻,成都一带信佛的人较多,周边寺庙更为不少,石经寺却依旧香火旺盛,最著名的便是每年冬月的朝山会了,“朝肉身,赏石经”是众多香客的心愿所在。

加之石经寺一带群山环抱,古木参天,植被茂密,浓荫蔽日,红墙碧瓦掩映于莽莽丛林,雕梁画栋穿透于股股清风,还有晨钟暮鼓,梵音缭绕,此般“百道寒泉万木中,遥望石经半天紫”的神奇景观更是吸引游人无数。

张献忠起心要烧石经寺

明末张献忠入川攻陷成都后,乘势建立了大西政权,年号大顺,匆匆忙忙地过了一把皇帝瘾。

张献忠概述图

然而,好景不长,清军和吴三桂击垮李自成后,就开始集中精力来对付张献忠了。

此时的张献忠,没有李自成的策应,更无法彻底摆平四川的地主武装,陷入了孤军作战的境地,一时间士气低迷,形势紧急,张献忠不得不考虑从四川撤离。

众所周知,张献忠是一个文物保护意识极差的人。

他在离开蜀王宫时,不忍心把这富丽堂皇的宫殿留给“清妖”,就一把火烧了蜀王府,空空地留下一个“皇城坝”。

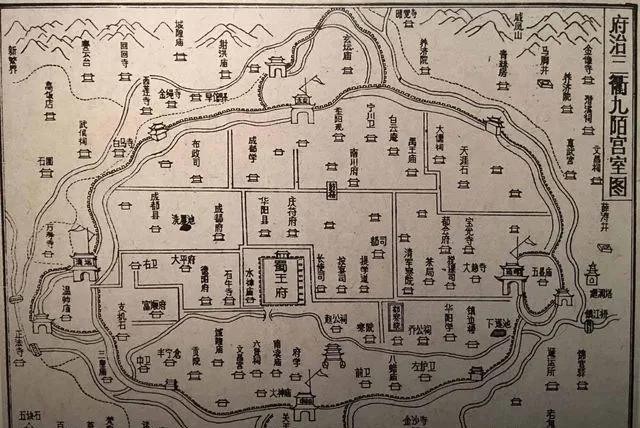

清代蜀王府

他在江口被清军团团包围,担心金银财宝落入敌人之手,遂全沉了江,搞得“江口沉银考古队”收获满满,个个都高兴得合不拢嘴。

相传张献忠经过石经寺时,觉得这石经寺如此精致,心里很是不舍,于是一不做二不休,欲一把火烧了这庙宇。

张献忠的卫士三次递火把,谁知火把一到张献忠的手上,就风起雾来,火把很快熄灭,连张献忠的战马都伏地不敢起。

张献忠见此情景,不由得心中发虚,他想,既然有神灵护佑这宝寺,自己就不要违背天意,便悻悻地离开了。

如此,石经寺也就保住了。关于张献忠欲烧石经寺的这件事,《四川通志》还有记载:“贼三举火三熄,遂骇散去。”

不过,张献忠是否真到过石经寺,亦或想一把火烧之,都有待进一步考证。

倘若说张献忠逃跑时途经石经寺,倒不乏可能,石经寺紧邻成都,又是一座香火旺盛的寺庙,作为“大西”皇帝的他,工作之余,到这里散散心,还是有可能的。

但要说张献忠把这里作为自己的指挥部,依据现存的一些资料来看,与史实并不太相符。

石经寺的前身并非寺院

要说这石经寺,最早不是寺庙,而是一座蜀地官员的狩猎山庄。

文献记载,石经寺始建于东汉末年(公元189-214年),由汉景帝第五子刘馀后裔、益州牧刘焉所建。

刘焉概述图

刘焉到蜀之后,起了不臣之心,常在山庄与心腹谋划夺天下。

恰巧都被这里的土地公公和土地婆婆听了去,便多次给刘焉托梦,劝他一心一意辅助汉室,不做家贼逆臣。刘焉鬼迷心窍,一心只想把汉室正统取而代之。

土地公公见托梦劝说无效,有天夜里跑到刘焉的床底下,想用自己的拐棍捅捅刘焉,给他好好地上堂教育课,想让刘焉知错就改。

土地公刚要桶时恰遇上刘焉翻身,不小心把后背的皮捅破了——土地公只想提醒刘焉,并没有想弄伤刘焉。

于是,给刘焉涂抹了一种特效药水。若刘焉迷途知返,伤口就愈合得快;若继续背道而驰,皮肉之伤则变为“破伤风”“败血症”,遗憾的是刘焉铁了心要当皇帝——“更造作乘舆车重千余,欲称帝。”

如此一来,背上的“皮外伤”变作了脓疮,请遍川西的名医,也无法救治,最终刘焉便因这小小的皮外伤不治而亡。

刘璋子承父业,领益州牧,又被刘备取而代之。

刘璋概述图

后来,赵云在没花一锭银子的情况下,就把这座狩猎山庄过户到了自己名下,还亲自改名为“灵音”山庄,成为赵云的家庙。

在现在的石经寺,还有一块“赵侯香火”石碑文挺立着,仿佛在讲述着这是有案可稽的事实。

赵云

再后来,蜀汉灭亡后,天下一统,“灵音”山庄被荒废。当地老百姓因地制宜,把“灵音”山庄改建为庙,取名灵音寺。

当时比较偏僻,少有人知道这座灵音寺,香火也很一般,远不如今。

歪打正着改名为石经寺

石经寺的“名正言顺”,还跟一部石刻的金刚经有关。

相传清朝初年,京城有一大官名叫宋思仁,被奸臣陷害,贬于简州(今简阳)任州牧。

从京官到县官,地位身份的变换一时难以让宋思仁接受。特别是当时简阳一带,人烟稀少,经济落后,交通不便。

因此,宋思仁来到简州,深觉前路未卜,前途未知,遂情绪低落,加之他在四川又水土不服,心病加身病,越病越厉害。

整天郁郁寡欢的宋思仁不“思人”不“思饭”,一气之下卧床不起,生命危在旦夕。

一天,奄奄一息的宋思仁躺在床上,梦见黑白、无常二鬼勾他下阴曹地府。

宋思仁觉得活着这么难受,不如早到阎王爷那去排队,早死早投胎,指不定运气好,找到一个大富大贵的人家,自己下辈子的起点也更高些。

结果,宋思仁随黑白无常走到简州北门大桥时,被一慈眉善目的老和尚拦住去路。黑白、无常二鬼同老和尚是熟人,让老和尚开导开导宋思仁几句。

老和尚看着精神萎靡的宋思仁,问:“宋施主,你明知自己被奸人所害,难道不想洗清冤屈再走?你现在这样稀里糊涂地走了,岂不可惜?”

石经寺内景

宋思仁无可奈何地回答说:“大师呐,我现在这样子,上不能报效国家,下不能孝敬父母,不如早死早投胎。”

老和尚见宋思仁颓废到如此地步,将手掌往上一舞,宋思仁竟被高高地抛向了空中,又直直地往下落。

许是宋思仁有恐高症,他吓得连声惊呼:“大师救我!大师救我啊!”

老和尚见此情景,笑着对宋思仁说:“宋施主,看来你尘缘未了啊!不要自暴自弃,你还得留下为老百姓做事情啊。”

宋思仁一觉醒来,惊出一身冷汗,或许就是这一身冷汗起到了通便排毒,内火消散的作用,宋思仁的病竟然一下子好了。

病好后,宋思仁就开始全心全意为人民服务了——他勤政爱民,深得简州老百姓的喜欢,民望也极高。

石经寺内景

宋思仁有个习惯,喜欢深入民间去调研民情,了解百姓的疾苦,非常接地气。

一天,宋思仁独自来到一个集镇上体察民情,被一个他惩治过的恶人认了出来,欲对宋思仁施以毒手。

恶人顺手抄起一个粗木棒,悄悄地跟踪宋思仁,并慢慢向宋思仁靠近。

宋思仁自然没想到这时会有人来害他的命,那恶人用尽全身力气,高高挥起木棒,猛地向宋思仁的脑袋砸下去。

突然,一个老和尚一手抓住了木棒,“咔嚓”一声,木棒断为两截,恶人见行凶遇阻,趁乱溜之大吉。

老和尚救了宋思仁一命,宋思仁正要对老和尚道谢救命之恩,不料老和尚已经消失在茫茫的人海中,不知去向。

宋思仁知道自己跟老和尚有缘,开始四处打听老和尚,他寻遍简州的寺庙,也没找到老和尚的影子。

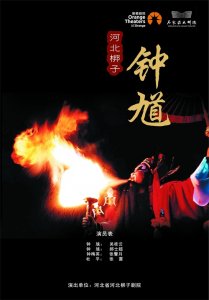

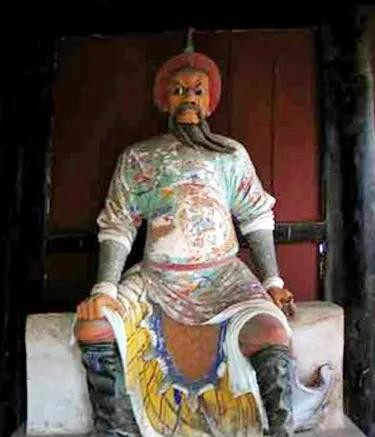

又一次,宋思仁到天成寺游览,主持带他去拜见“肉身菩萨”——楚山法师。

宋思仁搭眼一看,正是自己找寻已久的救命恩人——原来,两次救过宋思仁的老和尚,正是天成寺的楚山法师。

令宋思仁不解的是,这楚山法师已圆寂几百年,又怎会多次救助自己?念及此,宋思仁突然顿悟——是这楚山法师一直在点化自己。

因宋思仁有官职在身,还得为民做主,不便皈依佛门,但为感谢楚山法师的点化之恩,便把自己的所有积蓄都捐了出来,请人刻了一部石质“金刚经”,献给楚山法师作礼物,据说目前石经寺还剩一块是当年的原物件呢。

后来,到天成寺的香客,都喜欢诵读石刻上的《金刚经》。

久之,出于习惯,人们干脆改叫天成寺为石经寺了,寺庙主持为顺应民意,索性将天成寺改了名。

因此今天的人,听到最多的也是石经寺而不是天成寺。

文:水泉

编审:赵霞

部分图片来源于网络

投稿邮箱:cd3000y@126.com