关羽被捕后,曾多次向孙权请求投降,为什么却被孙权果断拒绝?

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

关羽落败被俘后,主动向孙权表达投降意愿,结果却被对方毫不犹豫地拒绝了。

一个曾经叱咤风云、攻城略地的大将,到了生死关头,愿意放下身段求生,按理说孙权应该乐见其成,毕竟多一个降将就多一份战力。

但事实却是,孙权连犹豫都没有,干脆利落地拒绝了关羽的投降,并最终下令将他处决。

这可不是一时冲动,而是精心计算后的决定。

为什么关羽的投降,在孙权眼里反而成了一颗烫手的山芋?这背后,绝不仅仅是因为双方的战争仇恨,还有更深层的政治考量和权力博弈。

———

事情要从关羽北伐曹魏说起。

公元219年,关羽趁着刘备在西蜀稳固地盘,决定挥师北上,试图收复襄樊,给曹魏致命一击。

这一仗,他打得确实漂亮,水淹七军,斩杀庞德,围困曹仁,几乎要把襄樊收入囊中。

然而,关羽的胜利来得太快,快到让所有人都感到不安,尤其是孙权。

孙权当时的处境很微妙。

他和刘备本是盟友,共同抵抗曹魏,但随着刘备势力的扩张,彼此的矛盾也越来越明显。

荆州一直是双方争议的焦点,名义上由刘备占据,实际管理权却在关羽手中。

孙权一直想拿回荆州,可关羽根本不给机会,甚至态度强硬,连一点面子都不给。

更糟糕的是,关羽北伐期间,对孙吴的态度依然高高在上,甚至拒绝了孙权派来的联姻请求,这让孙权彻底寒了心。

关羽在前线打得风生水起,但他忽略了背后的风暴正在酝酿。

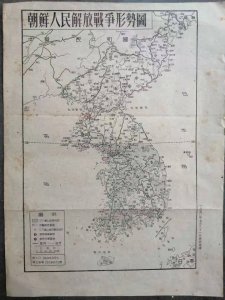

孙权与曹魏暗中达成协议,趁关羽全力进攻襄樊之际,吕蒙假装病退,换上白衣渡江,一夜之间拿下了荆州。

这一招直接把关羽推入了绝境,他的退路被切断,援军也无从调回。

当关羽意识到局势不对,想要撤回荆州时,发现自己已经无路可退。

走投无路的关羽带着残兵退守麦城,试图寻找一线生机。

但现实残酷,他已经陷入四面楚歌的境地。

最终,他被孙吴军队俘虏,带到了孙权面前。

这时的关羽,已经不是那个不可一世的武圣,而只是一个败军之将。

他主动向孙权表示愿意投降,希望能换取一条活路。

然而,孙权却坚定地拒绝了。

孙权为什么不接受关羽的投降?原因有三。

第一,关羽的忠诚度存疑。

孙权很清楚,关羽的心始终向着刘备,他愿意投降,可能只是权宜之计。

一旦时机成熟,他极有可能再次反叛,到时候反而会成为一颗不定时炸弹。

孙权需要的是能真正效忠自己的人,而不是一个随时可能反咬一口的隐患。

第二,关羽在江东的名声太差。

关羽的骄傲和强硬态度,让东吴上下对他极为反感。

就连孙权手下的大臣们,也都不愿意接纳他。

收留关羽,不仅可能引发内部不满,还会让东吴的将领们感到不安。

相比之下,直接除掉关羽,反而能稳定军心。

第三,也是最关键的一点,关羽的存在,对孙权来说是个巨大的政治负担。

关羽的地位太高,他不仅仅是刘备的手下,更是蜀汉的象征之一。

如果孙权收留他,刘备一定不会善罢甘休,到时候孙吴将面临巨大的外交压力。

而如果直接杀掉关羽,既能向曹魏展示诚意,稳固联盟,又能彻底断绝蜀汉收复荆州的可能性。

这一刀,砍得干净利落,没有后患。

于是,孙权最终下令,将关羽处决。

堂堂五虎上将,最终落得身首异处的结局。

这一幕,震撼了整个三国,甚至让刘备发誓为关羽报仇,发动了夷陵之战。

但历史的车轮终究不会因为一个人的陨落而停下,关羽的死,成了三国局势彻底改写的转折点。

有人说,关羽的失败,是因为他太过骄傲,得罪了不该得罪的人;也有人说,他只是一个忠义之士,却被复杂的政治斗争所吞噬。

但无论如何,他的故事,至今仍让人唏嘘不已。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!