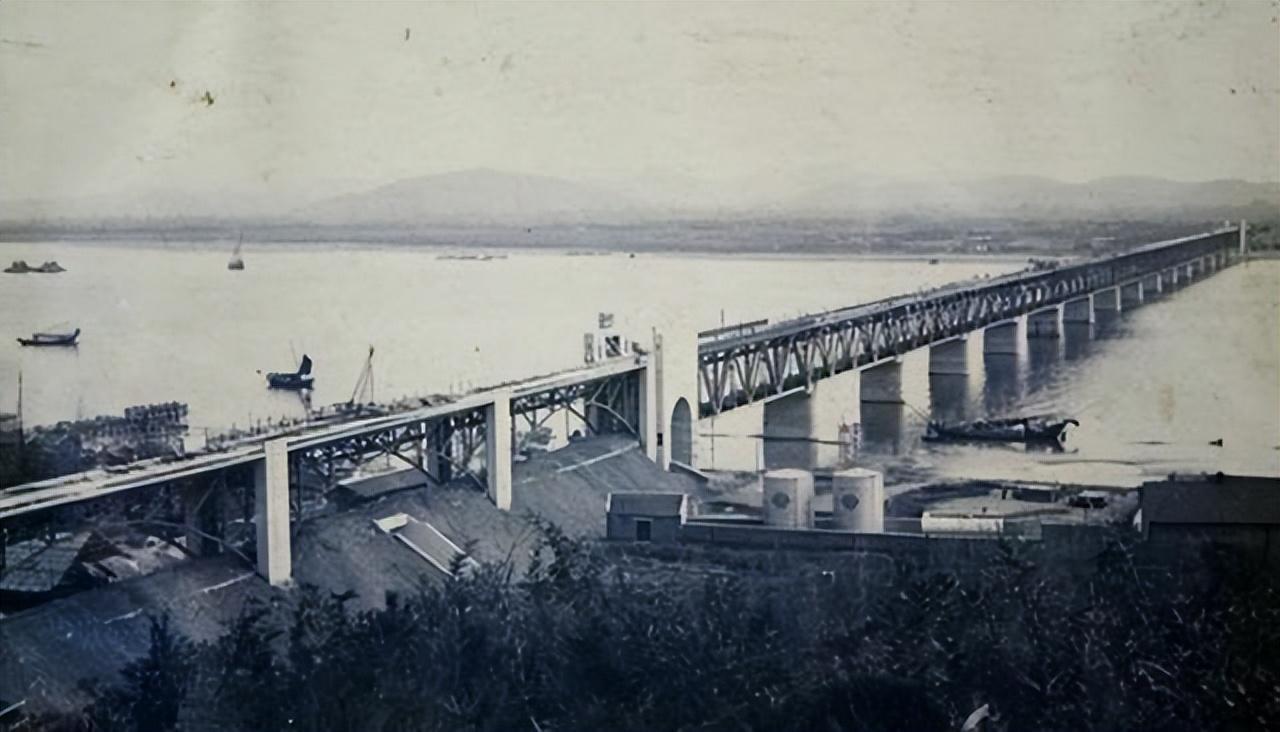

1937年,中国第一座钢铁结构大桥建成,竟在89天后亲手将其炸毁?

1933年3月,时任浙赣铁路局局长的杜镇远为了让铁路公路顺利从钱塘江贯通,邀请了有着丰富建桥经验的茅以升先生到杭州商讨筹建钱塘江大桥的事宜。

经过不懈努力,1937年9月26日钱塘江铁路桥开始通车运营,然而仅仅历时89天之后,茅以升再一次收到的消息却是——炸毁桥梁。

历时几年建造的大桥为何短短三个月时间就要炸毁?钱塘江大桥的建造背后有着怎样的艰辛?

一圈三连,点个关注。

工程师与桥梁的不解之缘

钱塘江的汹涌,自古以来都被人们默认为不可破的自然之力,就连当地人开玩笑都经常说:

“有本事你上钱塘江去修大桥呗。”

钱塘江

而民国年间,当局真的有如此打算,准备在钱塘江上修建一座桥,将南北的公路铁路联通,让钱塘江不再成为交通运输的障碍。一旦钱塘江大桥建成,造福的也不仅仅是当地百姓,还能运送战时物资,对于当时的中国而言,这座桥有着极其重要的地位。

当时,日本军国主义侵略者已经将战火蔓延至我国东北地区,面对华北地区也是虎视眈眈,企图将中国吞下,然而我泱泱中华岂容他人涉足,桥一定要修,那到底由谁来修呢?

这日,时任北洋工学院院长的茅以升收到了两封来信,信中的文字大同小异,皆都表明了一个目的——修桥。

茅以升

为什么当年要选择这位年轻人来修建一座如此重要的桥梁呢?这还得从茅以升的生平说起。

十岁的茅以升那年正在过端午节,村镇上一派热闹的景象,人们来往络绎不绝,而水面上正在举行着龙舟比赛,看热闹的人都挤在一座桥上有说有笑,然而意外却在转瞬间发生——桥塌了。

那年的端午节最终以众多的伤亡草草收了场,然而对于年幼的茅以升而言,这不仅仅是一场事故,更像是一粒种子悄悄地埋在了茅以升心灵深处,小小年纪的他便在心底下定决心,以后一定要造一座最结实的桥梁,不要再让这类悲剧再现。

古时候的桥梁

从此以后,他便像疯魔一般对着桥梁研究,无论是石板桥还是木桥,无论是拱桥还是独木桥,每每看到有桥梁在的地方他总是会上前,耐心寻味一般,绕着桥梁来回转好几个圈才离去。而这样的习惯一直累积到他成年以后。

据说,茅以升在读书以后也常常到图书馆中翻阅有关桥梁的书籍,遇到自己感兴趣或觉得有用的地方都会摘抄下来,以至于多年的坚持让他积累了好几本书的笔记。

小时候的星星之火,在长大之后呈燎原之势增长。1916年茅以升从唐山交通大学即现在的西南交大毕业,并且以清华留美公费研究生考试第一名的成绩被录取留洋。

在外修学的日子里他也并没有懈怠,相反在国外求学的一年时间里他也在不断地汲取知识成长、蜕变,一直为他所热爱的学业奔跑着,功夫不负有心人,1917年他获得了美国康乃尔大学桥梁专业的硕士学位。

茅以升

在取得硕士学位后,他并没有满足现状,相反留美一年的时间里他充分看到了国内外的差距,他意识到,要想真的有一番作为唯有再继续深造,1919年茅以升成为美国卡耐基理工学院的第一位工科博士。

1921年,茅以升以其博士论文《桥梁桁架的次应力》的科学创见,被称为“茅氏定律”,并荣获康奈尔大学优秀研究生“斐蒂士”金质研究奖章 。

回国后,茅以升继续担任起教书育人的重任,将他广博的学识教授给中国的年轻学子们,直到这两封信的到来。

扎实的桥梁建造经验告诉他,在钱塘江上造桥不是一件容易的事,面对的将是急流险滩以及诸多意外的事件,这难度将无法估量,并且在我国还没有开过建造钢筋桥梁的先例,一切都是摸着石头过河,谈何容易。

“当时中国仅有的几座现代化大桥,都是外国人造的。”

“钱塘江大桥,我们中国人要自己修,证明我们中国人有能力修好这座现代化大桥,外国人能干的,我们中国人也能干,我们不比别人无能。”

在说完这两句话后,他毅然选择辞职,直接奔赴杭州。然而现实从不给人以遐想,往往都是最沉重的打击。

波浪翻滚的江面,潮水汹涌澎湃好似要将这天地给席卷个遍,除此以外,茅以升还被告知,这钱塘江水底下还有近40M厚的泥沙,面对此等难题,就连当时的外国顶尖专家也表示束手无策,除非花高成本,强行去对抗钱塘江的自然之力,否则不可能将这座大桥修建出来。

那茅以升退缩了吗?当然没有,他选择了留下一并参与钱塘江大桥修建项目的招标工作。

"有人就有路,有路就有桥,世上没有走不出的路,世上没有不能造的桥"。

打从这一落地杭州,茅以升就再没想过回去。当局在钱塘江大桥的修建工作上也是将主动权推给了社会,也就是说钱塘江大桥的修建将会由那些商贾来决定,于是谁的预算最优,其被选中的可能性也就越大,但是这样一来,钱塘江大桥将又有可能成为一座“外国人”的桥。

原来我国当时也有好几座现代化钢筋结构的桥梁,但是都不属于我国,例如当时的济南黄河大桥是由德国人修建的,英国人修的蚌埠淮河大桥、俄国人造的哈尔滨松花江大桥以及日本建造的沈阳浑河大桥。

也就是说,如果此次桥梁的修建再一次落入外国人手中,中国将会继续在没有自主造就现代化钢铁大桥的时代里举步维艰,因此茅以升知道,这桥必须得修,还必须得是中国人修。

如果要从众多方案中脱颖而出,那么一定要给出一个让社会都满意的方案,那么如何才能让自己的方案独树一帜呢?

钱塘江旧景

结合多年在桥梁建筑中的学习经验,茅以升很快便给出了答案。这座桥设计的想法是准备以公路、铁路两通的形式投入使用,的确这样方式并不新奇,许多外国专家也想到了这一点,然而设计图中的内容,却让在场的人都耳目一新。

因为茅以升的设计方法与传统方式不同,他采用的是桥梁分上下层,上层是公路而下层是铁路。

而这里也不由得体现了这位先生的高明之处。因为当时是十九世纪三十年代左右,日军已经悄悄从东三省进军,并且自“一二八淞沪会战”之后战火更是一度蔓延至杭州湾界,所以茅以升如此考虑也是为了当时的战况。

淞沪会战

一旦战争爆发,如此设计公路还能为下面的铁路打掩护,而这样修建桥梁也大大地节省了物料开支,所以毫无疑问,茅以升先生以独有的优势,打败了一众外国桥梁专家,成为修建钱塘江大桥的总工程师。

桥梁的“坎坷”一生

1934年11月11日,大桥举行开工典礼,5000多人聚集于杭州六和塔下,注视着这历史性的一幕。

此时的茅以升也是胸有成竹准备在钱塘江上大刀阔斧地挥上一挥,然而这剑还未出鞘,茅以升的工程就迎来了第一个难题。

万事第一步都是打基础,桥梁也不例外。

施工现场照

这钱塘江大桥修建的第一步就是这桥墩。说白了就是往江底打木桩,打好基础才能有下一步动作,但是这打桥墩却是一个现实的难题。

究竟怎么回事呢?

之前就有提到,钱塘江水下有将近40m的泥沙层,而这沙子遇见木头简直就是硬碰硬,并且软硬不吃——轻了木桩打不进去,重了木桩就会折断,这样轻轻重重,敲了又打,整整一个晚上过去,才勉强打好一根木桩。

打下奠基桩

然而,整个工程总共需要1440根木桩,按照这个进度,大桥根本不可能按时完工,这道难题可是给了茅以升修桥梁的雄心壮志重重一击。

然而,茅以升也不是轻易就被折服的人。通过翻阅书籍借鉴经验,马不停蹄地制定对策,有时候生活的精彩就是能够收获一些意外之喜。

这日,茅以升正在家中研究桥梁打桩之法,突然发现大女儿正在给花浇水,只见这花洒里的水倒在盆子里,盆子上的沙竟然凹陷出一个洞。就是如此简单的一个巧合给了他灵感,不日还真就给他研究出了门道。

建设时的照片

由此茅以升先生的“射水沉桩法”诞生了。其原理也十分简单,就是通过高压水枪将河底的沙石冲开,以便木桩更好地打进岩石层里,在施工时普遍采用此法后,效率一下子翻了三十倍,这些工程进度又照常进行了下去。

很快木桩便打好了,现在则是要放置沉箱以便工人们在水下施工作业,同时在水下设施建设完备后,这沉箱还将作为桥墩的基础设施继续使用,也就是说是桥梁修建中一种起枢纽作用的材料。

本来,沉箱的安装使用可以说是工程上最简单的一个步骤,然而这个步骤也再一次让施工进度慢了下来。

涨潮

原来,安装沉箱时正值八九月,这段时间正是钱塘江大桥最为凶猛的时候,而恰巧这段时间钱塘江水暴涨,一时间水势汹涌澎湃难以阻挡,本来已经在施工现场安装好的沉箱竟然就眼睁睁地被水冲走了。

要知道这沉箱可足足有六吨重,但是在水中却像是水面上漂浮的一个矿泉水瓶子,被浪潮无情地抛掷到岸边。

见状茅以升赶紧恢复平静,一头扎进工作室研究起对策来,经过战略调整——增加沉箱重量,换以更扎实的材料,最终沉箱也安装完毕。

茅以升一家

最后一步便是桥梁的搭建了,而这里便也诞生了著名的“浮运法”,即是运用潮水的浮力将桥面的部分运至桥墩,等待潮水退去,桥面自然就稳稳地落在了桥墩上。

在建桥的几年里,茅以升先生日夜忙碌,通过采用“射水法”、“沉箱法”、“浮远法”等技术创新,解决了建桥中的一个个难题。

三年后,大桥终于竣工,茅以升心中的石头也终于放下。含辛茹苦三年,这座独属于咱们中国人的钢铁大桥终于建成了。

炸桥、复桥

然而仅仅过了89天,茅以升却收到了一个噩耗——炸桥。

现在的钱塘江大桥

究竟发生了什么?要将这三年的付出,沉浸于钱塘江的潮水之中?

一开始,钱塘江大桥修建的目的则是为了串联起整个浙江省的交通线,在造福民生的同时也为那个战火纷飞的年代提供一些军事贡献;当然,在历史地位上,钱塘江大桥也有着不可磨灭的身影,它是中国人将中国力量再现于世人面前的一个标志,但是不得不说,它的一生甚是坎坷。

且不说大桥从招标开始就面临的问题,即使开始施工也是困难重重,并且在修建过程中还面临着日军的狂轰滥炸,甚至让工程师们一度命悬一线。

但是,三年后,他还是不负众望地出现在了世人面前,它璀璨而辉煌,同样,也招人嫉恨。

钱塘江大桥

看到钱塘江大桥修建成功,日军便多次派遣飞机前来狂轰滥炸,然而令日军意想不到的是,任凭炸弹如何四处纷飞,这座桥梁依然岿然不动,可以说这么多炸药竟然没有给桥梁带来任何实质性的伤害。

于是日军便决定将这座桥占领,以成为南下进军的要塞。

当局当然不能接受这种情况的发生,于是便发布密令,让茅以升炸桥。接到密令的茅以升的心都在微微颤抖着,毕竟是三年的心血,如此付之一炬,确实情难自禁。

然而在家国情义面前,他最终选择了自己的国家。而不得不说茅以升先生值得佩服的一点,因为当年战事吃紧,茅以升先生在设计这座桥梁时就已经充分考虑到它需要被炸毁的情况,于是便在桥墩的关键地点留存了一个小小的洞穴,方便存放炸药。

在不得不亲手毁了这座自己亲手建起的大桥时,茅以升先生也是豪迈地题词:

"五行缺火真来火, 不复原桥不丈夫"。

就连茅先生自己也不禁调侃过表示钱塘江大桥的名字里聚集了金木水土,五行唯独缺火,却不成想它的"火"竟然是爆炸的战火。

钱塘江大桥被炸毁

这日,随着茅以升先生的一声令下,只听见一声巨响,这座年仅89天的桥梁,就沉睡到了钱塘江水中。

值得一提的是,当年日军投放的流弹何其猛烈桥墩都是毫发无伤,然而茅以升先生的这点炸药,却是将桥梁炸了个真真切切。

钱塘江大桥其后又多次被炸:日寇即将修好时,被游击队炸断;解放前夕又被南撤的国民党部队炸毁了铁路桥的部分铁轨,但由于地下党的保护,其他部分没有损坏。直到1953年9月,大桥方得到全面修复。

桥梁被炸毁

1945年抗日战争取得胜利,在新中国成立后,茅以升亲自主持修复大桥,时间刚刚好,茅以升又与他的老朋友见面了,在茅以升的着手修复下,桥梁很快就恢复了正常使用,此后一直在为百姓和国家发着光、散着热。

和桥梁打了一辈子交道的茅以升也感叹道:

“人生一征途尔,其长百年,回首前尘,历历在目,崎岖多于平坦,忽深谷,忽洪涛,幸赖桥梁以渡,桥何名欤?曰奋斗。”