一句诗词看唐代兴盛,商品特点:商人重利轻别离,前月浮梁买茶

白居易的《琵琶行》描绘了商人的利益导向和离别的无奈,这不仅是对诗人的叙事技巧的赞美,也是对那个时代的商业繁荣的侧面反映。

在古代,由于航海技术尚未发展,中国相对封闭,小农经济一直是中国封建王朝的主导经济形式,但这并不妨碍商业的繁荣。

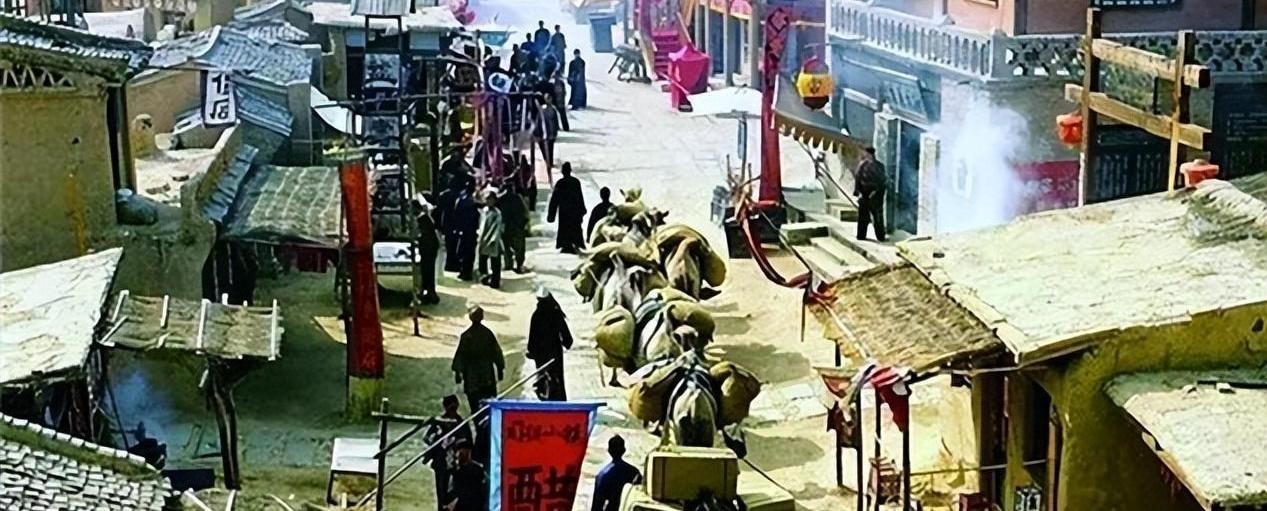

唐朝时期,商业的繁荣程度更是达到了一个高峰,这其中,茶叶的买卖就是一个很好的例子。虽然我们不能深入探讨买茶这个行当在古代的盈利情况,但足以说明当时的商业活动是十分活跃的。

古代的诗词不仅能让我们感受到韵律之美,更可以反映出古代的生活状态,为我们理解那个时代提供了一个窗口。

虽然中国封建王朝通常以农业为主,但也并非没有商品经济的存在。先秦时期的春秋已经显现出了商品经济的初步形态,秦汉时期由于国家的统一和社会的繁荣,商品交换的频率也在不断上升。

唐宋是中国封建王朝商品经济高度繁荣的时期,宋朝市场经济的繁荣是大家都知道的,甚至有人认为宋朝已经有了资本主义的雏形。

但是,宋朝在商业模式和社会分工上基本沿袭了唐,唐代经济的高度繁荣是前朝所没有的。那么,唐代的市场经济是如何发展起来的呢?

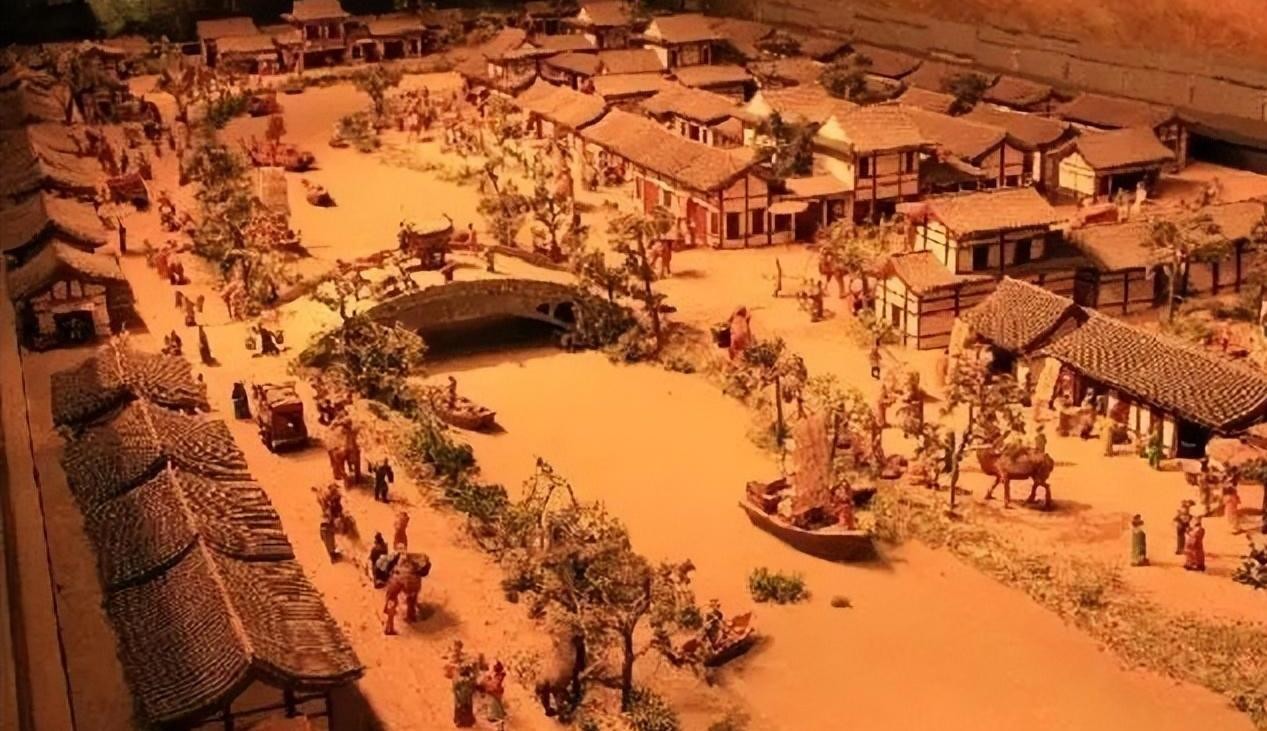

在唐代,商业繁荣达到了顶峰,市场经济活跃。这背后的原因,是国家整体的统一和军事实力的强大,生产力的提升和消费需求的增长共同推动的。

然而,即使在市场经济兴盛的唐宋时期,统治者依然把农业发展放在首位,以农业为主导的经济模式并没有改变,只是商品经济的比重有所提高。

由于生产力的整体落后,任何战乱、气候、政策导向、人口等变化都可能对封建社会的小农经济造成严重影响。然而,唐代受这些因素的影响相对较小,因此自然经济向商品经济的转变得以顺利进行。

魏晋南北朝是中国古代最混乱的一段时期,政权更迭频繁,多民族并存。然而,隋朝通过基本结束多政权割据的局面,以及推动南北方多民族的融合,为唐代的繁荣奠定了基础。

在武德时期,唐代定都关中,历经安史之乱,国家总体保持了一百多年的和平,这也是农业与商业繁荣的关键因素。

气候对于古代王朝的兴盛也有重要的影响,古代农业的产量与农作物的生长以及降雨和温湿度密切相关。唐朝初期,气候温暖湿润,降雨充足,非常有利于农作物的生长。

此外,唐代的生产力相对较高,农业生产技术也比后世毫不逊色,各种新型的耕种工具如曲辕犁不断涌现,鹤嘴锄等锻铁农具也基本普及。

同时,水利工程和新的灌溉工具不断出现,这些都为生产力的解放提供了条件,为商业的发展提供了肥沃的土壤。

封建王朝的政策导向始终以农业为主,但在大环境未稳或者过于保守的统治者眼中,农业的稳定往往需要牺牲商业的发展。

这就是重农抑商政策的体现。在各朝各代,对重农抑商政策的执行力度并不完全相同。唐朝前期,对经商者征收的赋税远高于农民,同时限制了商品交易的时间和空间。

此外,唐初还通过颁布《贱商令》来贬低商人的社会地位。然而,唐朝对于重农抑商政策的执行力度却相当灵活。唐高宗时期,国家刚刚从战乱中恢复,发展农业和抑制商业是非常必要的。

而到了唐太宗时期,重农思想仍然是主导,但对商业活动的抑制已经有所减少。

在唐朝时期,为了确保商业活动的有序进行,政府在商业立法方面下了不少功夫,不仅制定了完善的针对商品、物价、货币等方面的法律法规,还在前期实行了各种商业刺激政策,例如取消商人的关市税、交易税等。

此外,在商品种类的限制方面,唐朝更是表现出了超前的眼光,对于盐、铁等重要的税收来源,唐朝允许民间有序地营销、贩卖食盐,这不仅体现了政府的"让利于民"政策,也无疑促进了商业的繁荣。

而茶叶作为另一个重要的税收来源,唐朝后期也建立了茶叶专卖制度,并被北宋沿袭并加以细化,形成了茶马司这类专营茶叶的官府机构,基本垄断了茶叶的贩卖、营销。

在唐朝前中期,茶叶可以在市场上自由流通,甚至茶叶的利润惊人,这对当时的商人来说是一种间接的鼓励政策。虽然唐朝前期实行了抑商政策,但富商巨贾却基本不受影响,政府对这类商人的态度基本上是放任自流,这虽然加剧了土地兼并,但也有利于商品经济的发展。

唐朝并不缺乏庞大的市场,唐玄宗治下的“开元盛世”,人口峰值达到了5200万。与前朝或后世实行海禁的明、清所不同的是,唐朝对对外贸易的态度是包容、放任的,甚至会予以支持,这也是唐朝商品经济繁荣的一个重要表现。

古代封建王朝并非都如清朝般实行"闭关锁国"政策,但大多统治者对外邦的沟通持保留态度。尽管存在沟通,但始终由中原王朝主导,外邦处于藩属地位,贸易地位从属,中原王朝的商品受到外邦的欢迎,但外邦的商品却不受中原王朝的重视。

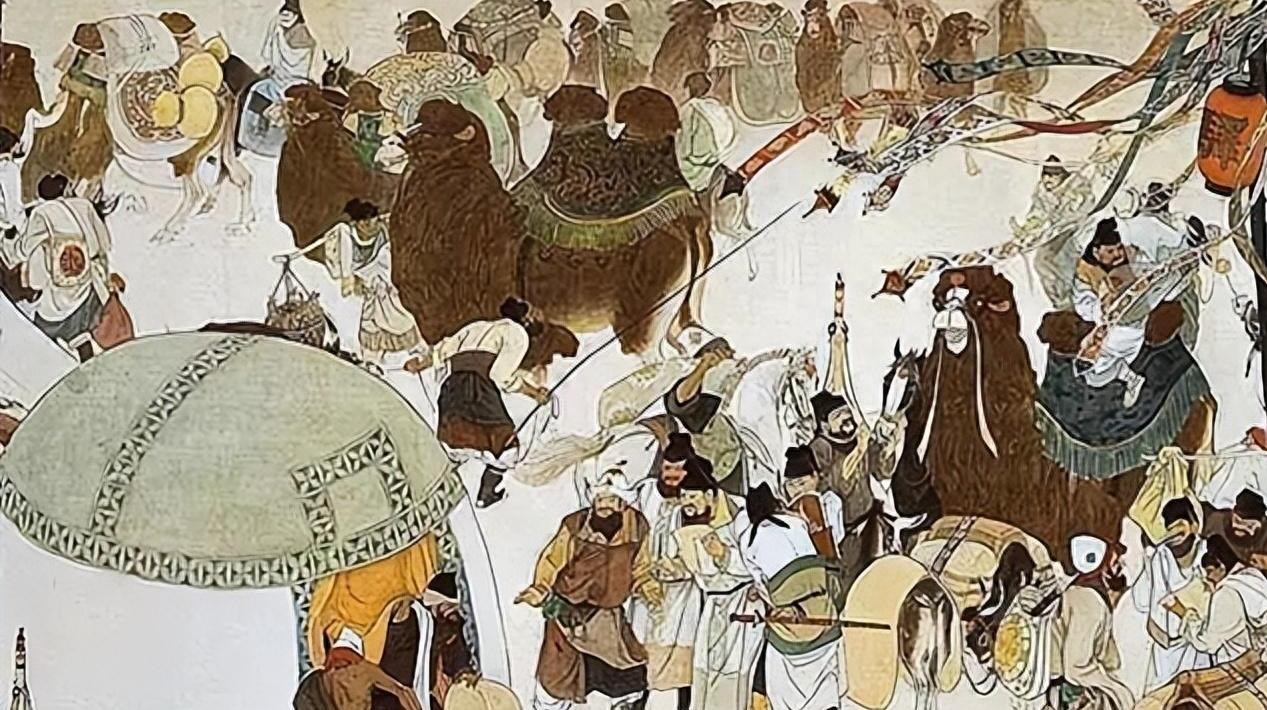

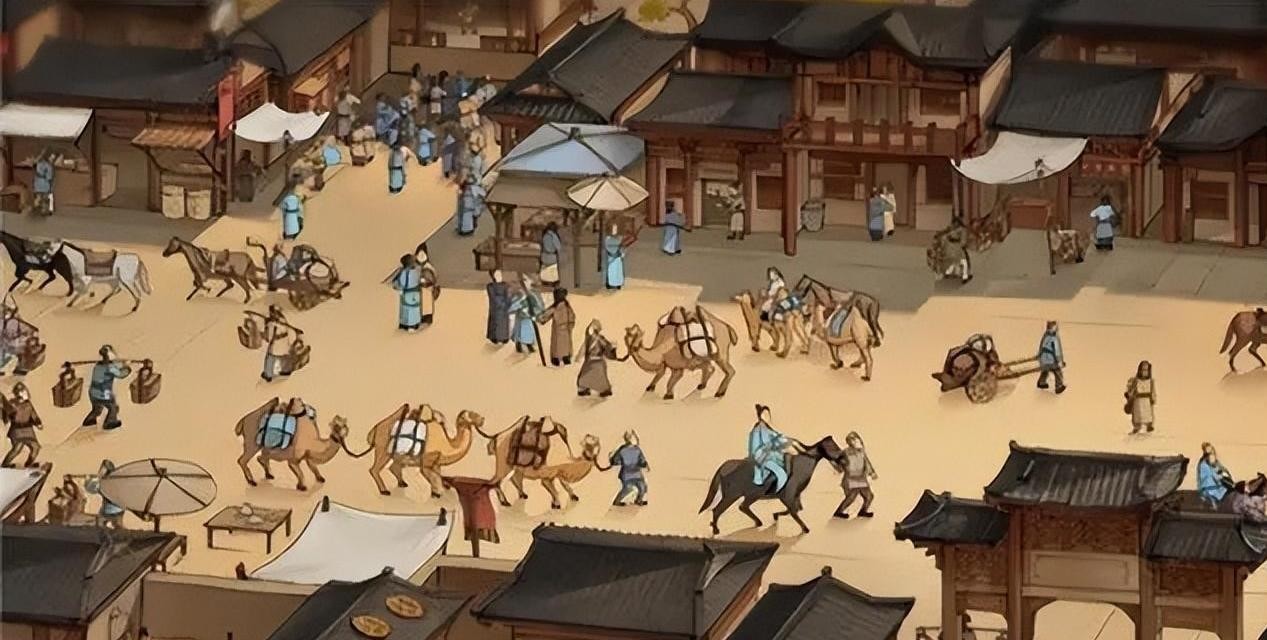

然而,唐朝的商品贸易并非单向,开辟了多条商路,其中著名的丝绸之路在唐朝达到鼎盛。唐朝中期又兴起了海上丝绸之路,东西方交流日益频繁。

唐德宗时期的《皇华四达记》详细记录了唐朝与外邦的多条商道,包括营州-安东道,登州-高丽道,夏州-大同、云中道,安南-天竺道等。

这些只是唐朝通往周边各方的几条主要商路,还有无数衍生出的商路。

唐朝对于对外贸易的重视,不仅仅是商人商路的开拓,更是对保障商旅安全、确保商路畅通的全面考虑。为此,唐朝在西部设置了西域都护府,并在商道沿途设立众多驿所,据《大唐六典》记载,唐朝在全国设立的驿所多达1600多处。

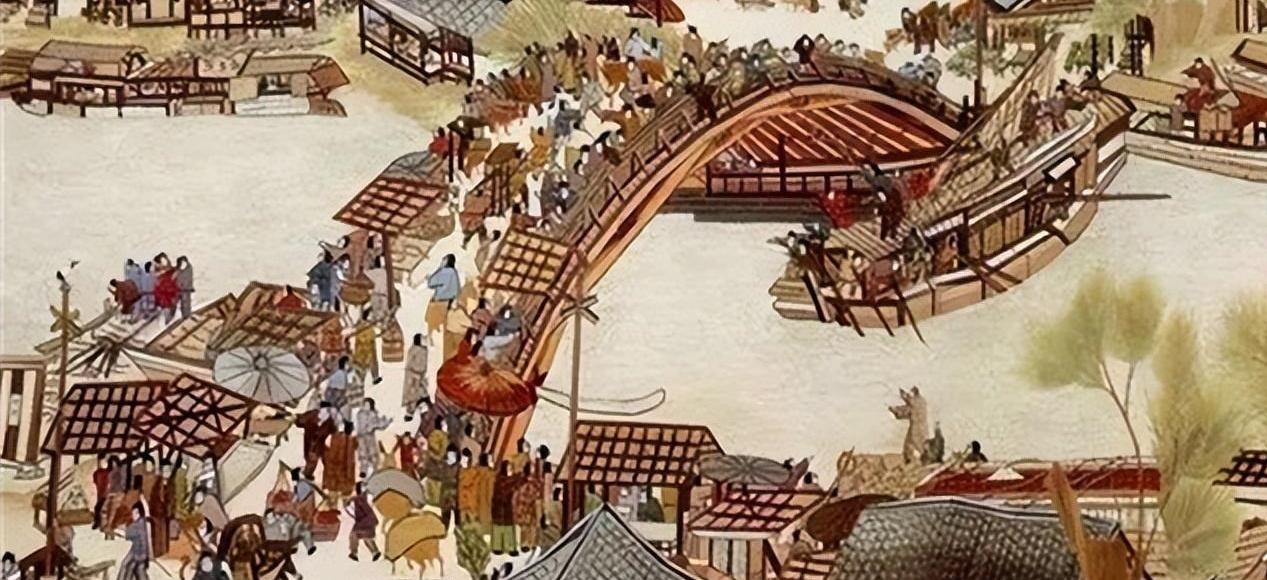

此外,唐朝还充分利用水运和海运,发展造船业,开辟了与西方的海上商路。运河上的商业活动十分活跃,长安、洛阳、泉州、楚州、广州、汴州、扬州等城市也因此兴起,这些城市以对外贸易为主,异域商人的身影无处不在,使得唐代的都市因商业活动而繁荣备至。

在唐朝,商业繁荣,外邦船每年都会来到安南和广州。异域商人在这里开设商铺,从事商业活动,胡商和藩客的身影随处可见。"

外邦"、"华夷"、"胡汉"等词汇的频繁使用,反映了唐朝多元民族交流和沟通的繁荣景象。唐朝和外邦的经济文化交流越来越频繁,甚至出现外邦人在唐朝为官,唐人在波斯和阿拉伯等国为官的奇景,这足以证明唐朝的开放精神。

唐朝的商品经济不仅对外包容开放,对内也同样开放,由于生产力的提高,大量农民从繁重的农业劳动中解放出来,投身到商业活动中。

秦汉时期,户籍制度严密,农民大多局限于固定的活动范围,一旦擅自离开户籍地,将会受到严厉的惩罚,甚至会被视为流民,甚至处死。

而到了唐朝,农业发展的同时,户籍制度也相应松懈,许多农民在成为商人后,可以自由流动,这促进了市场经济的繁荣。

商品经济的繁荣也让商人的地位大大提高,"士农工商"的传统排名开始淡化,商人开始在历史舞台上崭露头角。

古时商人常遭打压,封建礼制尤为明显。唐初,商人只能穿白素服,不许华贵装饰,即便富贵也受限。商人禁止骑马,婚丧嫁娶等礼制也多有限制,统治者极力把商人视为社会底层。

商人不得与地位高的人交流,更不能从政,商人的地位只是暂时的。唐朝初期出于发展农业和保障社会稳定的考虑,抑制商业活动,但后来随着商品经济的发展,商人不再被视为低贱职业,反而出现了全民经商的繁荣景象,甚至一些官员和皇室成员也开始涉足商业。

各行各业对经商活动的热情,离不开商人阶级强大的经济实力,唐代官府甚至常常向当地的富商巨贾借款来修建庙宇和民生工程。

唐朝中后期,随着国家实力的衰退,官府开始对商人阶层征收重税,以此来维持国家的统治。虽然唐代的商品经济达到了前所未有的繁荣,但由于法律制度的不完善和土地兼并引发的贫富差距问题,商品经济的弊端开始显现。

例如,商品经济的繁荣使许多官府人员涉足商业活动并与商人建立密切联系,导致了官府和军队的腐败问题。此外,官府、贵族和大商人的奢靡消费观念也逐渐形成,商品本身的功能性逐渐淡化,成为经济交换的重要部分,许多商品被奢侈化,人们的消费观念转向了物质主义。

唐朝是一个无比开放的封建王朝,这为商品经济的发展创造了前所未有的机遇。然而,过度繁荣的市场经济,对于以小农经济为基础的封建王朝来说,却并非总是好事。